Cien días… y, acaso, par de jornadas más. Exactamente hasta este sábado han pasado 2 448 horas desde que la COVID-19 abriera fuego en esta isla, aunque el peso de los sacrificios suela enrarecer tanto el tiempo. Y Cuba no depuso ni una sola arma.

Salió a la batalla minúscula como es, tercermundista como es, guerrera como es y se ha ido imponiendo únicamente luchando, desvelándose, pensando, venciendo… Ha sido, en verdad, una proeza.

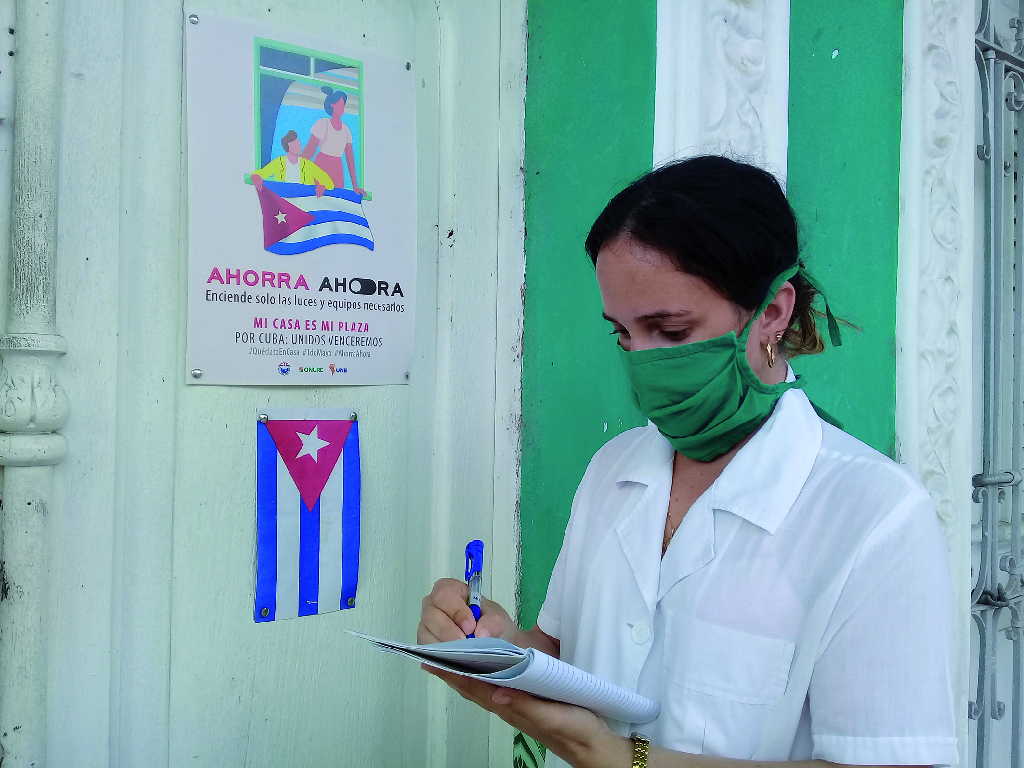

Porque, aún hoy, la COVID-19 sigue siendo un campo minado. Es el enemigo al acecho, el mismo que, todavía ahora, cuando lleva tantas derrotas a cuestas, nos obliga a existir a su antojo, en una vida otra sin retornos posibles. Y son los nasobucos que han enseñado a sonreír con los ojos; los besos que se dan con el roce de los codos; las visitas telefónicas a los amigos; las aulas hasta en las cocinas de las casas; los juegos infantiles en solitario; el olor a cloro por todos lados; los pestillos en las puertas… Debe ser, tal vez, lo menos que podríamos esperar de esta contienda.

Han sido poco más de tres meses, pero han bastado para probarnos hasta los temores. No ha habido un día más sin el sobresalto por los que se contagian, sin la preocupación por los que se agravan, sin el dolor por los que han fallecido.

En este duelo, a la postre, hemos ido perdiendo todos: los que se quedaron con las maletas hechas sin viajar, los novios a los que no les dio tiempo ni a firmar; los padres que tuvieron que postergar el abrazo a sus hijos; los estudiantes que soñaron recibir el título un día a teatro lleno delante de todos sus compañeros; los niños que no pudieron cambiar de pañoleta azul a roja en medio de la algarabía del matutino de la escuela.

Mas, en el bando de acá hay también ciertos triunfos cotidianos para ufanarse. Bastan las hazañas de los médicos que llevan muchas más cicatrices dentro que los aros rojizos que les han tatuado los nasobucos en los rostros luego de tantas y tantas horas. Resulta imposible sopesar todas las heroicidades.

De la noche a la mañana las escuelas se convirtieron en centros de aislamiento y las calles se inundaron, en su mayoría, de muchachos tomando temperaturas, de otros llevando medicamentos a los mayores, de muchos alcanzándole el almuerzo y la comida al señor que vive solo.

Sobre los hombros de un país ha estado el peso de muchas vidas. Se ha soportado quedamente, sin quejas ni reclamos. Ha habido, explícita, una sola petición: quédate en casa. Se ha dicho, en cambio, que los tratamientos —a veces costosísimos— han estado garantizados para las casi 3 000 personas que han enfermado, que no han faltado los medios de protección para los que han tenido que asistir a los contagiados, que no ha escaseado ni el cloro donde se vigilan los casos sospechosos, que no ha dejado de llegar ni un día el pan a las casas de los que han estado recluidos en cuarentena. Y jamás se ha revelado cuánto esfuerzo lo respalda.

Se ha asumido estoicamente, con la misma entereza que en casa sentado en la cabecera de la mesa el padre deja el bisté más grande para el niño o el único vaso de leche del desayuno para el abuelo. Cuba ha sido siempre entonces un hogar anchísimo.

En medio de tantas balas regocija que ni 100 personas hayan muerto —aunque cada deceso duela como si fueran miles los fallecidos— y que sean tantos a los que han salvado.

Lo que ha dejado esta batalla ha sido un fuego cruzado de ciencia utilísimo para predecir los casos que posiblemente se contagiarán mañana o para arreglar los ventiladores artificiales; una balacera de preocupaciones de todos: desde las autoridades hasta el médico del consultorio; una ráfaga de solidaridad indetenible.

Ha bastado un centenar de días y algo para acorralar a la COVID-19. Todavía debemos andar en pie de guerra; pero cuando uno levanta la vista entre tiro y tiro escucha la risa del niño que ha salido del cuarto del hospital y ahora juega en casa, se asombra con el anciano que tampoco cree estar de regreso en su hogar, ve al médico que aun con aquellas ojeras negrísimas, que no disimulan ni las gafas plásticas, sigue en pie. Y, entonces, en medio del campo de batalla uno va esperanzándose, enorgulleciéndose, sin querer, del aliento de la victoria.